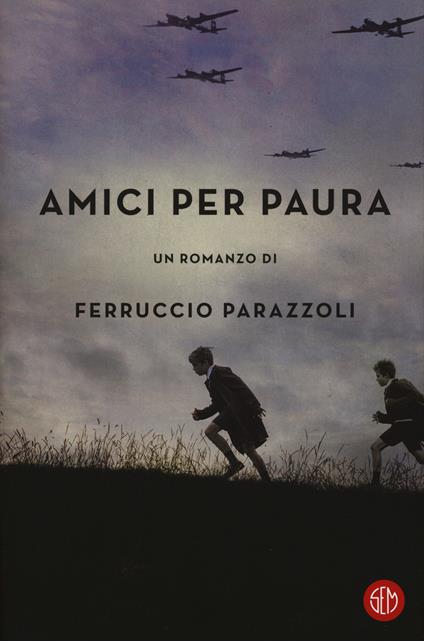

Quando, il 10 giugno 1940, il Duce parlò dinanzi alla folla esultante in Piazza Venezia, il suo discorso fu molto chiaro e convincente: l’entrata dell’Italia in guerra era da considerarsi giusta e inevitabile, un normale epilogo della “lotta dei popoli poveri e numerosi di braccia contro gli affamatori che detenevano ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze e di tutto l’oro della terra; dei popoli fecondi e giovani contro i popoli isteriliti e volgenti al tramonto”. Un epilogo, ovviamente, che sarebbe risultato vittorioso per l’Italia, figlia dell’antico e rifulgente popolo conquistatore romano. Tuttavia, la storia ci ha mostrato un finale alquanto differente, segnato dagli orrori e dalle rovine generati da quel mostro divoratore di uomini chiamato “guerra”. Francesco, il bambino protagonista del romanzo di Ferruccio Parazzoli, Amici per paura, per la giovanissima età e per un’indiscussa fiducia verso il futuro, non poteva che vedere di buon occhio le gloriose gesta dei militi italiani durante il secondo conflitto mondiale, considerandoli valorosi guerrieri che tenevano alto l’onore della nostra patria, in un’ottica coerente con l’ideologia nazionalista dominante. Anche lui immaginava di essere un coraggioso soldato, col suo fucile di latta, fiero, pronto a respingere chiunque avesse osato varcare la soglia di casa sua, il casamento INCIS, pronto a cantare altisonanti inni patriottici. Inizialmente, la guerra era vista da lui come un grande gioco, come quello coi soldatini di carta cui era solito giocare sul balcone col vicino di casa, Domenico. Un gioco magico che gli garantiva l’immortalità, essendo un bambino di soli nove anni: in guerra morivano solo i più grandi. In seguito, con la perdita dei nonni e la lontananza dai suoi amici, dopo l’uccisione di don Elio per mano dei partigiani, vedendo i genitori sempre più sofferenti per il destino loro, suo e della sorellina Cristina, Francesco avrebbe compreso che la guerra non era un gioco allegro, bensì un egoistico gioco al massacro, un evento tragico che livellava la condizione umana, rendendo tutti “simili”: amici e nemici, nazifascisti e partigiani. Ciò nonostante, non tutto era perduto, men che meno la speranza di ricominciare. Ormai ometto, quando la guerra era sul punto di concludersi, la ricerca, sotto le macerie, di libri con la Compagnia “dei giacimenti”, creata dal borsaro nero Anselmo, accese nel piccolo protagonista la voglia di sapere, il desiderio di diventare non un soldato, ma uno scrittore. Alla fine, il libro si conclude con un’immagine evocativa, probabilmente autobiografica: quella di un vecchio che “seduto in ombra, in un angolo del giardino assolato, si accese la pipa; quando il fiammifero si spense, agli occhi abbacinati dal sole comparve, da dietro il corbezzolo che nascondeva la vista del mare, il bambino di tanti anni fa…”

Prof. Domenico Rollo